祖父江 善光寺東海別院

日本一の戒壇めぐり 極楽をこの世で拝める善光寺 祖父江善光寺東海別院

除夜の鐘。

2005年12月31日

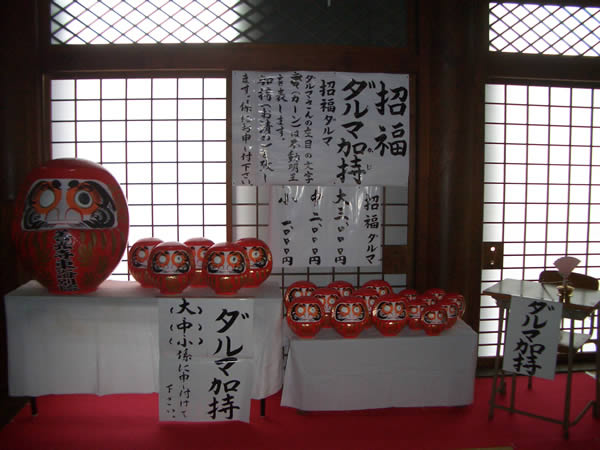

「招福だるま」

2005年12月29日

今年1年の納め不動さん。

2005年12月23日

今年は20年ぶりの大寒波襲来ということらしく、雪がよく降ります。40cmのドカ雪も2回目ともなると子供たちも「ふーん、、、雪たくさん降ったんだー。」という程度です。しかし、副住職は朝から職員のおじさんと2人して雪かきです。今日は12月23日、納め不動さんの大祭の日です。信者さんたちの足元を確保しなければなりません。10:00になるとみなさん足元が悪いなかお集まりいただきました。護摩焚きのご祈祷が終わると、納め不動さん恒例の「だいこん炊き」のお斉です。毎年、一宮市玉野の伊藤さんという信者さんがだいこんを用意して下さいます。今年もとてもおいしくできました。いい写真があまりないのは最近デジカメを変えたばかりで扱い方が慣れていなくて、PCで加工しようとしてうっかり削除してしまいました。とほほほ、、です。

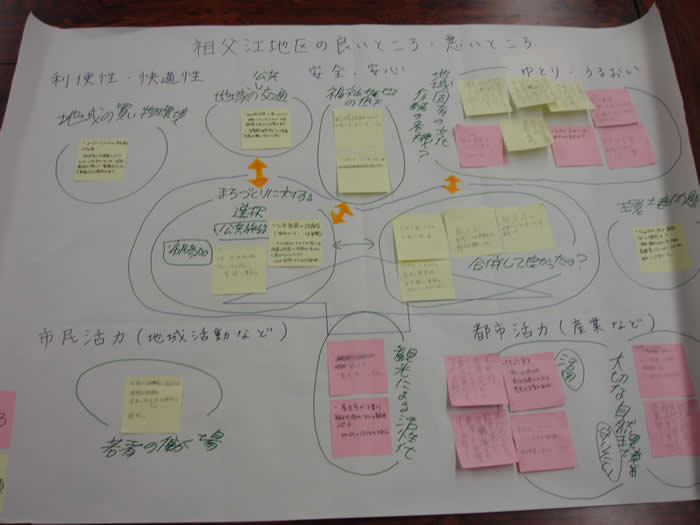

「ワークショップ」に参加してきました。

2005年12月21日

昨晩、「ワークショップ」なる会合に参加してきました。副住職は平成17年度に区長というお役目を仰せつかっておりまして、旧祖父江町は稲沢市と市町村合併した関係で色々な会議に参加する機会があります。それの1つとして「ワークショップ」なるものを開催するので参加してほしいとの依頼がありました。最初、ご案内文章を頂いた時、聞きなれない「ワークショップ」ということばと、なにやら自分達の町についてディスカッションしましょう。という程度のものかな?と思って会合に臨みました。それにはルールがあって、人の発言に対し、①非難をしない。②自分の肩書き(社会的地位)は関係なし。③グチ、文句を言わない。を守ることと、平等な発言権により議事進行がなされる。というものでした。テーマは私達のまちである祖父江町の“良いところ”と合併した後に“不安を感じるところ”をまず考え、まとめ、発表する。という趣旨のものでした。また、会を重ねるごとにその発表の場を大きくしていき、引いては稲沢市の行政に反映させるとのことです。参加された方々は以外と真剣に熱く思いを語っていらっしゃいました。少しホッとしました。副住職は観光事業の育成について発言してきました。せっかく祖父江町には「ぎんなん」と「善光寺」があるのですから、、、。

祖父江地区の意見を発表している様子。

みなさんの意見をもとにまとめた表。

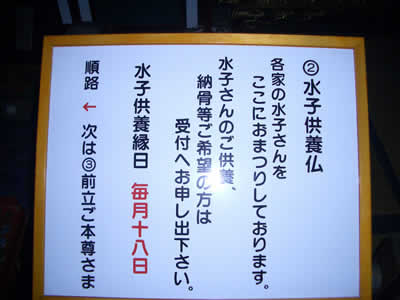

水子さんのご供養について。

善光寺東海別院のホームページを立ち上げて、一番アクセスの多いのは意外と「水子さんの供養」についてでした。特に若い方が多いのですが、みなさん心の中で悩んでいらっしゃるとつくづく思いました。

供養のやり方を誰にも聞けず一人で悩みを抱えていらっしゃる方へ、、、。

心配はいりません。

大切なのは手を合わせ供養しようとする気持ちを持つことが大切です。

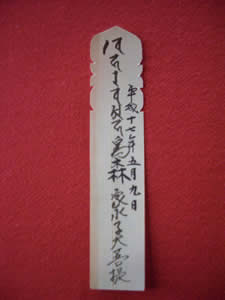

善光寺東海別院では水子さんの供養の際は経木塔婆(きょうぎとうば)というものを作ります。水子さんのお墓の代わりです。

お作りした経木塔婆の前でお経を上げます。

経木塔婆は他の水子さんのそれと一緒に善光寺東海別院が責任を持って末永くご安置して毎日供養します。

水子さんの永代供養をご希望の方には水子供養仏さんをご奉納いただき、永代供養を致します。

水子さんの供養の縁日は毎月18日です。また、一年に一度「水子さんの総供養」を9月のお彼岸に行います。善光寺東海別院にご縁があって水子さんの供養をした方々が大勢お参りされます。

水子さんのご供養のことでお悩みの方は善光寺東海別院ホームページまたは電話:0587-97-0043にてお問合せ下さい。

朝起きてみると、、、。

2005年12月18日

朝起きてみるとやはり、天気予報どおりでした。あたり一面の銀世界です。子ども達は日曜日なのに早くから起きだしてせっせと身支度をしていました。「どこ行くの?」と聞くと、「雪だるまつくる!!」とのことです。この寒いのに、、、。「お父さんも一緒につくる?」というお誘いをお断りして雪かきです。副住職は長野の善光寺さんに12年勤めていましたので雪は「楽しいもの」というよりは「またか、、、。」というやっかいなものでした。雪かきは大変な重労働で、しかもそれが冬の日課でもありました。しかし、上には上がいて副住職のお坊さん仲間で、新潟県中魚沼郡という日本屈指の豪雪地帯のお寺さんがいうには「冬は送電線をまたいで家へはいる。」とのことです。どういう意味??一瞬理解できませんでした。彼らにとって冬は雪との戦いなのです。

はじめまして。

2005年12月17日

はじめまして、猫の「ちょま」といいます。女の子です。

善光寺東海別院の無料休憩所に居ついた猫の「ちょま」です。なぜか昔からお寺には捨て猫が多いです。「お寺なら何とかしてくれるのでは、、、。」という思いからでしょうか。しかし、大変困ります。里親になってくれる飼い主を探すことも容易ではありません。

ペットを飼う者のモラルとして、まず矯正をおすすめします。性格も温厚になりますし(特に雄)、長生きします。生き物の性を奪い取る行為ではありますが、人間社会に共生していく為にはやむを得ないのではないのでしょうか。また、生まれたものについては責任を持って飼うか、里親を見つけることです。お困りのかたは JHPA という非営利団体が相談窓口を開設しています。

「ちょま」は捨て猫とはちょっと違うようです。ちゃんと排泄のしつけもしてあるようですし、人にとてもなれています。おそらく迷い猫なのでしょう。リーダーを着けられ少しつまらなそうですが、これとて仕方のないことです。

ペットを飼うという行為は人にとって多くのことを与えてくれます。慈しむ気持ち、愛するものの死を通しての生命の尊さ、依存することによる生きる活力、ほとんど人と同列と考えられます。ペットは素晴らしい友達です。

昨今のペットブームにあって安易にペットを飼う人が大勢います。最初はとても可愛がるのですが飽きてきて面倒になるとおもちゃを捨てるようにペットを捨てる人がいます。自然に帰すのだからいいではないか、というのはいささか勝手な理屈ではないでしょうか?ペットは人に飼われることでしか生きていけないように人間が作ったものです。最後までちゃんと面倒を見ましょう。そうでなければペットを飼う資格はないと思います。

「ちょま」は善光寺の仏さまのそばで暮らせてとても幸せそうです。みなさんのお家のペット達は幸せそうですか?

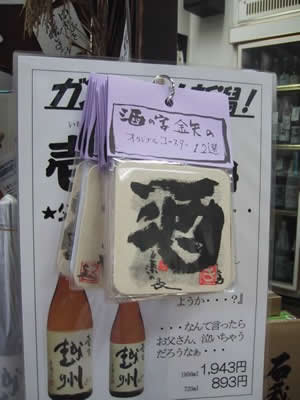

酒商「マルタカ」さんのご紹介。

2005年12月16日

酒商「マルタカ」さんのお店と若主人の浅野さん。

センスいい、店内の様子、お店の活気が伺えます。

日本酒の品揃えでは自身アリ!

年末ということで今イチオシのお酒だそうです。

手書きのコースター、冷酒のお肴にいいですね。

善光寺東海別院の近くには酒商マルタカさんがあります。この酒屋さんは日本酒とワインをメインに取り扱っていらっしゃいます。昨今の焼酎ブームの中にあってはこだわりのお店です。若主人の浅野さんは副住職の1つ上の先輩で、1番古い印象は副住職がまだ小学4年生のときのお話です。卒業をひかえた6年生の「卒業生を送る会」の時に5年生の浅野さんは卒業生を送る代表としてエレクトーンを演奏していらっしゃいました。今でこそ男の子が楽器を奏でるのは珍しくもありませんが、30年近くも前の話です。副住職は当時、羨望の眼差しで浅野さんのことをすごい人だなあ、と見ていた記憶が鮮明にあります。浅野さんのすごい人ぶりは今も健在で、家業の酒屋さんのお仕事はもちろんのこと家庭や地域のことも精力的にこなし、元気で頼もしくて明るくてワクワクする人です。副住職が尊敬する人のお1人です。お店に行けばすぐ理解できます。お酒のことを語りだすとこの人は止まりませんので覚悟して出掛けて下さい。頑張れ「マルタカ」さん!!

餅つき大会。

2005年12月11日

今日は善光寺如来さまのご縁日。

2005年12月08日

善光寺東海別院に伝わる“ご印文”

毎月8日は善光寺東海別院のご本尊、善光寺如来さまのご縁日です。信州善光寺さまより、ご分身の善光寺如来さまが祖父江の地においでになったのが11月8日だったことから善光寺さまのご縁日は毎月8日なのです。このご縁日には“ご印文”の授与がございます。信州善光寺さまにあっては正月7日の七草会の時にだけ授与される「ご判さん」です。“ご印文”のご利益は落語の『お血脈』で大盗賊の石川五右衛門が出てくる話で有名ですが、かいつまんで話をすると落語『お血脈』とは...

善光寺如来さまが天竺(てんじく)、百済(くだら)から、日本にお渡りになる。当時日本は神国だったため、仏敵・守屋の大臣(もりやのおとど)の手によって、難波ヶ池に沈められる。それが原因でその後、日本各地で天変地異が続くようになる。その後、信州の住人・本多善光が善光寺如来さまを救い出し、寺を建てる。これが現在の善光寺さまの由来。この善光寺さまの名物が「お血脈のご印文」、これを額に押してもらうと誰でも極楽に行ける。その反動で地獄は大不況になる。地獄の各部所が倒産し、赤鬼も青鬼もリストラされる。困ったエンマ大王、石川五右衛門に命じて「血脈のご印文」を盗み出させる。見事に「血脈のご印文」を盗んだが、五右衛門はすぐに地獄へ帰らない。元々、芝居っ気のある奴だから、“ありがてえ、かたじけねえ”と、「血脈のご印文」を自分の額に押し頂いたので、大盗賊の五右衛門ですら極楽へ往生しちゃいましたとさ。

という噺。つまりどんな罪人もたちまち極楽往生させてしまうというありがたいものです。また、年始に授けてもらうと1年の無事息災のご祈念にもなるとあってご利益×ご利益といった具合です。善光寺東海別院に於いては正月1日~8日までお授けいたしますので初詣においでの際はどうぞお受けください。

毎月7日は尾張七福神参りのご縁日

2005年12月07日

七福神のお1人、福禄寿さま。

毎月縁日にご参拝される数少ない常連さんたちです。

おもいっきりのカメラ目線、、、ありがとうございます、、、。

みなさんといっしょに般若心経を唱えます。

毎月7日は七福神のご縁日です。善光寺東海別院の本堂には七福神のお1人、福禄寿さまがおまつりしてあります。今年、最後のご縁日には納めのお参りなのでしょうか、大勢の方がご参拝されました。7日の縁日にはハッピーバスが運行されます。バスは名鉄国府宮駅始発(9:40)→名鉄森上駅(10:10)→善光寺東海別院(10:30)のお好きなところからご乗車いただき、1日がかりで尾張七福神霊場をご案内いたします。7ヶ寺お参りして昼食も名物“ぎんなん七福神弁当”付きでお1人様5,500円です。どのお寺でも和尚様がご法話とご祈祷をして下さいます。さらに各寺院で記念品と福笹がついて福が大盛りです。お申込みは尾張七福神霊場会事務局の。刈萱堂さんにどうぞ。

ロマンチックな由来。

2005年12月06日

寺宝「双頭蓮」

善光寺東海別院は別名「祖父江の善光寺」として有名なのですが、そのロマンチックな由来を少しご案内しましょう。その昔、明治の頃は善光寺東海別院の境内は蓮田でした。蓮田とは“れんこん”を栽培する畑のことです。祖父江のすぐ隣の愛西市(旧立田村)は“れんこん”の出荷が盛んなところで、お正月のおせち料理にそのほとんどが使われるそうです。ちなみに祖父江(そぶえ)の地名は江=川のほとりに祖父(そぶ)=水が流れず、溜まる所という意味からついたそうですから、昔はそこら中に蓮田があったようです。その蓮田に明治42年、43年と続けて、蓮の花が1本の茎から2つの花が咲くという珍しいことがおきました。それも1本や2本ではなく、蓮田一面にその花が咲いたそうです。蓮の花はよく仏さまに喩えられます。その仏の花が2つに分れて咲くということは、仏さま自身がお分れになりこの土地においでになる前ぶれと解釈し、信州善光寺さまよりご分身の善光寺如来さまをお迎えした訳です。ゆえに善光寺東海別院は、山号を双蓮山(そうれんざん)いいます。双蓮(2つの蓮)の花が咲いたご縁で建立された善光寺さんなのです。なんとも、ロマンチックな話だと思いませんか?

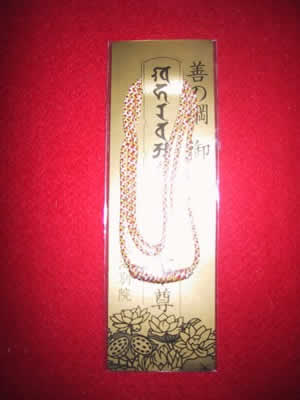

一風変ったお守り。

2005年12月05日

特に、年始にお寺へお参りするとお守りをお求めになる方が多いですが、善光寺東海別院では他にはないちょっと変ったお守りがあります。それが、「善の綱お守り」といいまして、御開帳の時にご本尊さまと回向柱をつないでいた紐で作ってあります。色が各5色ありましてそれぞれに意味というか願い事が違うのです。赤=勝負色で商売繁昌、景気向上「元気になりた方」黄=金運招福「幸福になりたい」青=悩みや迷い解消「冷静に決断したい」緑=家内安全、交通安全「健康になりたい」紫=開運、心願成就「願い事をかなえたい」

どうゆう具合につけるかというと写真のように首にネックレスのようにつけて下さい。お守りは元来、身につけて守ってもらうべくつけるものです。「男はつらいよ」の寅さんもそうでしょ。

雨の日のおぼこさん。

2005年12月04日

今日はあいにくの雨、せっかく日曜日なのに。12月に入ってから急に寒くなりました。紅葉も北風に吹かれて落葉になってしまいます。善光寺東海別院の境内にいらっしゃる「おぼこさん」もなんとなく寂しそうです。「おぼこさん」は信者さんがお墓の代わりや、水子さんの供養の為にご安置してされたものです。参道の脇にたたずみ、参拝客の皆さんを暖かく出迎えます。

「おぼこさん」は岐阜県蛭川村にある「博石館」の館長さんの岩本哲臣さんがプロデュースしたお地蔵さんです。岩本さんは家業の石屋さんを営む傍ら、芸術家としても活動されています。1993年には岐阜観光地メイクアップ事業優秀賞、1997年地域経済賞を受賞。“癒しの空間”をテーマにした美術館、公園などのモニュメントやオブジェの製作も全国各地に提供しておられます。ちなみに、善光寺東海別院の「極楽かいだんめぐり」も岩本さんプロデュースによって、発光石を用いた空間に作り変えていただきました。

岩本さんの石に対する造詣は深く、しかも、語り出すと止まりません。「博石館」はそんな岩本さんの石への思いがいっぱいつまった素敵なところです。一度訪ねてみてください。

善光寺といえば、、、。

2005年12月03日

善光寺といえば、「かいだんめぐり」が有名です。暗闇を手探りで進み、途中にご本尊さまの真下まで来ると「鍵」があり、その「鍵」に触れるとご本尊さまとご縁が結べ、来世は極楽へ往生できるというものです。善光寺に限らずあちこちのお寺には「かいだんめぐり」があることを結構皆さんよくご存知です。

しかし、善光寺東海別院のそれは少し訳が違います。どう違うかというと一部明るくなっております。とご案内すると皆さん大抵「えー本当ですかあー??」と疑問符たっぷりにおっしゃいます。「かいだんめぐり」は暗いのが当たり前ですがその一部が明るいというのは「鍵」のところに極楽世界の様子がご覧になれる様になっております。

さらには、一風変った参拝券をお配りしてます。ちょうど、ブレスレットのように右手につけてご参拝いただきます。丸いプレートにはご本尊さまのお姿と裏にはご本尊さまの梵字が書いてあり、そこが暗い通路ではぼんやり光るのです。ご本尊さまが手元で光り、極楽世界のところまで導いて下さいます。その参拝券は記念にお持ち帰りいただき、お守りとして、夜道の案内として、蛍光灯のひっぱりスイッチの目印として色々と使い道があります。いかがですか?善光寺東海別院、イチ押しの“日本一の極楽かいだんめぐり”です!

お燈明。

2005年12月02日

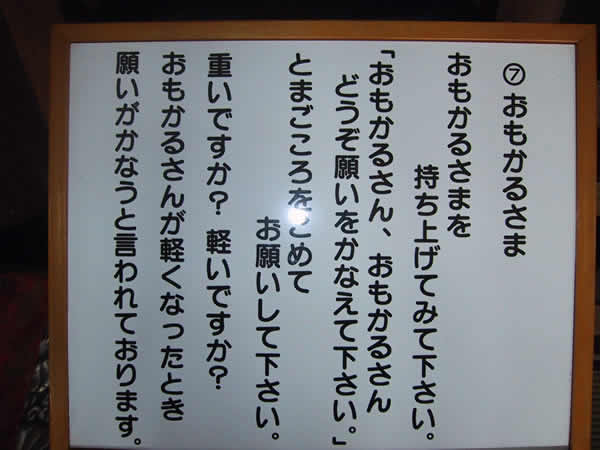

おもかるさん

2005年12月01日

月別アーカイブ

- 2013年10月

- 2013年07月

- 2013年04月

- 2013年02月

- 2012年12月

- 2012年10月

- 2012年08月

- 2012年07月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年09月

- 2010年08月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

- 2009年07月

- 2009年06月

- 2009年05月

- 2009年04月

- 2009年03月

- 2009年02月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年09月

- 2008年08月

- 2008年07月

- 2008年06月

- 2008年04月

- 2008年03月

- 2008年02月

- 2008年01月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年09月

- 2007年08月

- 2007年07月

- 2007年06月

- 2007年05月

- 2007年04月

- 2007年03月

- 2007年02月

- 2007年01月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年09月

- 2006年08月

- 2006年07月

- 2006年06月

- 2006年05月

- 2006年04月

- 2006年03月

- 2006年02月

- 2006年01月

- 2005年12月

- 2005年11月